L’arte di Francesco Ciusa, lo scultore dell’animo umano

Novanta opere in esposizione allo Spazio Ilisso di Nuoro, dalla grande statuaria alla ceramica fino alle illustrazioni

Nuoro Chissà quale tormento interiore ha patito Francesco Ciusa se è arrivato a disconoscere la paternità della propria opera? Lo scultore dell’animo umano deve aver sofferto le pene dell’inferno quando il regime fascista, nel 1928, gli ha imposto di aggiungere “la vittoria alata” in cima al suo Monumento ai caduti, in piazza Oberdan a Iglesias. Per Ciusa, qual masso di granito scolpito doveva essere semplicemente un inno alla pace, alla pace universale, voleva riflettere piuttosto sul dramma della morte, doveva essere un omaggio a quella moltitudine di giovani che la Prima guerra mondiale aveva straziato e strappato alle famiglie. Il “potere nero”, invece, ha infierito fino alla fine, persino sull’artista barbaricino che Venezia aveva reso celebre al mondo già dal 1907, quando Francesco Ciusa, neanche 24enne, aveva esposto alla Biennale il suo capolavoro, “La madre dell’ucciso”.

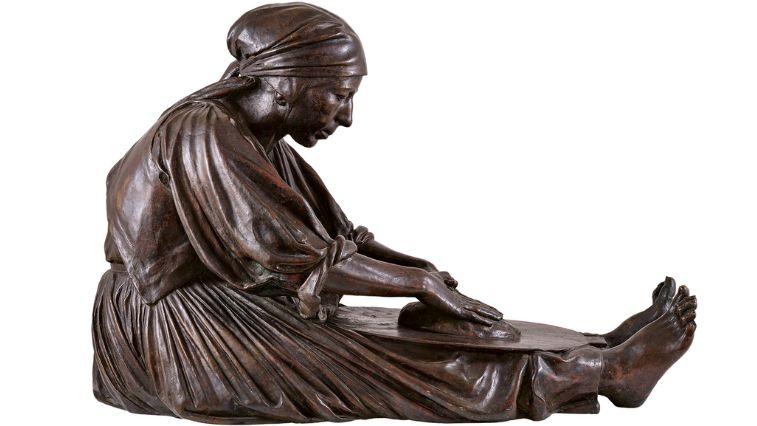

Un’anziana donna di Nuoro accovacciata per terra e chiusa nel suo dolore. Rannicchiata, prigioniera di se stessa, ostaggio del destino più crudele che possa travolgere una mamma. Lei era Grazia Puxeddu; il figlio era Mauro Manca, soprannominato Muredda, assassinato a Tertilo, nelle campagne di Funtana ‘e Littu, a due passi da Nuoro. Ebbene: Ciusa ha fermato il tempo, lasciando la sofferenza ai posteri, mostrando l’angoscia nella postura, nella pelle, nelle mani della “Madre”. Basta avvicinarsi poco poco per cedere in preda alla disperazione e sentire un nodo alla gola. Succede.

Succede oggi ancora di più, nelle suggestive stanze dello Spazio Ilisso, a Nuoro, via Brofferio, dove è in corso la più importante esposizione finora realizzata per numero di opere, novanta in totale, che ripercorre l’intera parabola creativa di Francesco Ciusa. Raccontato attraverso le sculture, le ceramiche, i manufatti d’arte applicata e i lavori grafici. Interessantissimo e alquanto prezioso, il docufilm realizzato per l’occasione, “Io Ciusa”, regia di Enrico Pinna, musiche di Enzo Favata, voce narrante Simeone Latini. La mostra inaugurata lo scorso 13 settembre , “Francesco Ciusa. La forma del mito” (resterà aperta fino 5 aprile 2026), diventa così un’occasione per immergersi nelle profondità del mondo di uno dei più grandi scultori di tutti i tempi. «Francesco Ciusa è stato il maggior scultore che ha avuto la Sardegna e uno dei maggiori che ha avuto l’Italia nel Novecento» scrive Elena Pontiggia, in apertura del catalogo (Ilisso edizioni) che accompagna il percorso espositivo, progettato dall’architetto Antonello Cuccu (l’allestimento è realizzato da Artigianato e Design di Pietro Fois).

Dalla grande statuaria fino alle opere meno note, provenienti da collezioni pubbliche e private, Ciusa emerge potente e imponente come erano il suo talento e la sua personalità. Umano, soprattutto. E sempre legato alla Sardegna, non a caso diventato presto emblema del popolo sardo. Dopo l’esordio folgorante a Venezia, Francesco Ciusa ebbe persino un’offerta allettante dagli Stati Uniti d’America, ma lui rifiutò il lauto ingaggio newyorkese e scelse l’isola, scelse Nuoro, l’allora Atene sarda, la sua Nuoro, dove era nato nel 1883, e dove avrebbe sempre trovato il carissimo amico “fratello d’anima” Bustianu, alias Sebastiano Satta, l’avvocato sommo vate di Barbagia. Francesco Ciusa era fatto così: andava dritto al cuore delle persone. Da un lato coltivava il dolore fisico della materia che domava e modellava con mani e sgorbie; dall’altro esaltava la forza psicologica delle figure cui dava luce e vita eterna.

Basta avvicinarsi al busto “Il bacio”: un gesso purista di una tenerezza disarmante, che lascia senza fiato i due innamorati ritratti e chiunque se li trovi davanti nell’atmosfera magica dello Spazio Ilisso. “Il pane”, “Il cainita”, “La filatrice”, “Il nomade”, “L’anfora sarda”, “Il fromboliere”... la grande statuaria c’è tutta. Lo scossone emotivo è davvero forte. Questa mostra, tuttavia, va ben oltre: racconta per intero la «profondità umana» dell’artista, sottolinea ancora Pontiggia, e ricostruisce tutto il percorso di vita e di opere, stagione per stagione, dell’illustre nuorese figlio di un ebanista, approdato all’Accademia delle Belle arti di Firenze grazie a una borsa di studio municipale. La formazione, dunque. I fermenti culturali, poi. I maestri e gli amici. Gli incontri e gli scambi. Dal crudo Realismo, il passo successivo è il Simbolismo. Poi c’è la ceramica, che vede Ciusa protagonista a Cagliari con la manifattura Spica, la Società per l’industria ceramica artistica. E c’è anche la Scuola d’arte applicata di Oristano, di cui Ciusa prese la direzione nel 1925,lo stesso anno della fondazione di questa scuola, la prima del genere in Sardegna. E ancora: il sacro e il profano, i disegni, le illustrazioni e le decorazioni.

Diversi pannelli, infine, introducono alla stagione dei monumenti, fino alle ultimissime opere dell’artista. Scovato e presentato sempre nell’ambiente che lo ha visto nascere, crescere e morire (è morto a Cagliari nel 1949). Molte le fotografie d’epoca che tengono i fili della storia personale e collettiva del momento. Così, e soltanto così doveva essere l’omaggio al grande Francesco Ciusa: lo scultore sardo che parla all’universo mondo. Dal dolore al lavoro, all’amore: il linguaggio è proprio di chi sa valicare i confini, portando la propria terra e la propria gente ovunque, restando fedele alle origini popolari. Tant’è vero che è tempo – suggerisce Elena Pontiggia – che «Ciusa riprenda il suo posto nell’intera arte italiana del Novecento, come uno dei principali protagonisti del Realismo e del Déco».