La storia dell’ingegnere Marco Buttu: «Quando vivo in Antartide non guardo mai le foto del mare»

Di Gavoi, ha concluso tre missioni estreme: «Il primo anno è stato il più difficile, ho comunicato con mia moglie solo quattro volte»

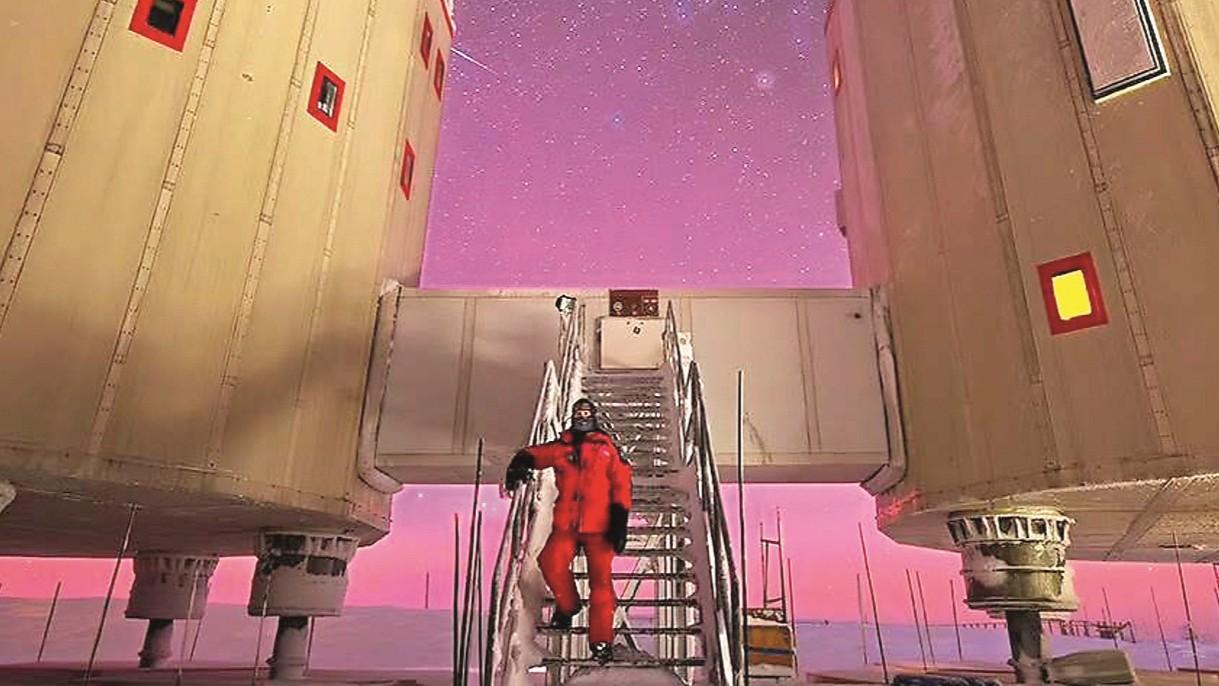

Ha passato tre anni della sua vita nel luogo più estremo del pianeta, dove la notte dura nove mesi e le temperature sono così basse che non sopravvivono neppure i batteri. Tre missioni di un anno in Antartide, nel 2018, 2021 e 2024, nella stazione Concordia, con altri 12 ricercatori, sopra uno strato di ghiaccio spesso tre chilometri e lontani 600 chilometri dagli altri essere umani più vicini.

Marco Buttu, 47 anni, ingegnere elettronico di Gavoi, è diventato famoso sui social un anno fa, quando i suoi video che mostravano le condizioni estreme della vita nella base erano diventati virali. La sua storia era rimbalzata sui principali quotidiani nazionali ed era stata raccontata dalla Nuova Sardegna. Oggi, Marco è nella sua amata Sardegna, in vacanza al mare. Lo stesso mare al quale cerca di non pensare mai, per non stare male, quando è in missione nel deserto di ghiaccio.

Cosa le manca della Sardegna quando è in missione in Antartide?

«Non ho nostalgie particolari, perché cerco di vivere sempre nel presente. Specialmente quando sono a Concordia. Perché se pensassi alla Sardegna quando sono là, isolato dal resto del mondo con nessuna possibilità di tornare, sarebbe un disastro. Nel periodo più buio, che dura nove mesi, non è possibile lasciare la base. Non guardo foto del mare e cerco di non pensare che in Sardegna è estate».

In che modo si viene scelti per fare missioni di questo tipo?

«Per poter fare una missione di questa complessità si devono superare diverse selezioni e siamo seguiti da una psicologa. Seguiamo alcuni corsi che sono sia selettivi sia formativi. Anche se inizialmente vieni scelto, poi è possibile che non ti facciano partire se la psicologa non ritene che tu sia pronto. Il punto è dimostrare di essere in grado di gestire lo stress dello stare confinati in un piccolo gruppo per così tanto tempo. Bisogna essere tolleranti e molto presenti. Con il passare dei mesi perdi la concentrazione e tendi a comportarti in modo istintivo. Basta pensare al paracadutismo, gli incidenti succedono quando pensi di essere esperto e che tutto vada bene. Non è un caso che ci siano più incidenti dopo i 200 lanci. Nei primi mesi della missione, a Concordia siamo tutti molto concentrati. Bisogna essere tolleranti per la convivenza stretta, con la condivisione di spazi comuni come i bagni».

Lei come riesce a gestire lo stress?

«Io pratico yoga da anni, per me è importante, perché fa parte della mia filosofia di vita. E quando sono in missione, per me è ancora più importante, perché i problemi sono amplificati. Vivi in una bolla isolata dal mondo, più remota della stessa stazione spaziale internazionale e per nove mesi di fila letteralmente irraggiungibile. Riesco a cancellare la tensione con la pratica e ogni giorno riparto da zero».

Un fatto particolare è che voi fate ricerca scientifica, ma siete anche oggetto di una ricerca.

«Ciò che rende particolare la vita dentro la stazione Concordia è che è molto simile alle condizioni che si possono affrontare in una stazione spaziale. Non c’è modo di andar via. La convivenza gomito a gomito di fatto è l’aspetto più critico. Per questo, siamo oggetto di studio da parte dell’Agenzia Spaziale Europea. Siamo chiamati a compilare molti questionari sull’umore, sulla convivenza, sui conflitti. Sul fronte della ricerca, abbiamo scoperto che la temperatura della terra negli ultimi 800mila anni è sempre cambiata allo stesso modo dei gas serra. Quello di oggi è il valore più alto mai registrato».

Perché è impossibile raggiungere la Concordia durante i nove mesi invernali?

«La stazione si trova 1200 chilometri nell’entroterra del Polo Sud, dove le temperature d’inverno scendono a -80 gradi. Gli altri esseri umani più vicini distano 600 chilometri (quelli che risiedono nella base russa di Vostok), ben più dei 400 che separano la terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. Paradossalmente, gli astronauti sono meno isolati di noi, perché tecnicamente si può organizzare un lancio per il recupero. Noi invece siamo obbligati ad aspettare la stagione estiva. I voli di linea intercontinentali volano a -60 gradi, ma a Concordia, oltre al fatto che le temperature sono più basse, devi atterrare sulla neve, ma d’inverno è impossibile preparare la pista. Poi i piloti dovrebbero percorrere una distanza lunghissima con enormi scorte di carburante, passando dal Sud America, per poi arrivare dalla parte opposta. Nel 2016 è stato fatto un recupero al Polo Sud, che è più vicino al Sud America e dove le condizioni ambientali non son così estreme perché è più a bassa quota. L'ambiente non è così estremo. Hanno impiegato due settimane solo per preparare gli aerei e sono riusciti ad arrivare dopo altri quindici giorni».

Lei è sposato, come si vive una relazione vivendo lunghissimi periodi a queste distanze?

«Io e mia moglie Michelina ci conosciamo dalle scuole superiori, eravamo compagni di classe. Sicuramente è complicato vivere il rapporto di matrimonio con questi periodi di distanza, sia fisica sia in un contesto così difficile. Il primo anno è stato il più difficile, non avevamo Internet in base, ma con collegamenti video piuttosto scadenti sono riuscito a vedere e a comunicare con mia moglie quattro volte in un anno. Nella seconda missione, è stato più semplice perché eravamo più abituati e in più avevamo la possibilità di mandare messaggi audio. Nell’ultima missione, avevamo una connessione internet a banda larga, e potevo videochiamare ogni giorno mia moglie».

E i suoi familiari cosa pensano di queste missioni?

«Per i miei fratelli è diventata una cosa normale. Mia madre è contenta che io faccia esperienze estreme. Mio padre, invece, mi considera un pazzo. Ha proprio un’altra visione».

Lei lavora per l’Istituto nazionale di Geofisica, e vive questi periodi di assegnazione ad altri enti di ricerca, con che ricadute economiche?

«Se uno pensa di intraprendere questa strada per motivi economici è un folle. Certo, lo stipendio è più alto, rispetto a quello che si prende in Italia. Uno lo fa per provare un’esperienza affascinante, unica al mondo, ma anche per mettersi in gioco».

Dopo una missione così lunga, come passa le meritate ferie?

«Dopo la spedizione, che finisce a metà novembre, sono libero sino a al mese di aprile. Dopo alcune settimane in Nuova Zelanda, dove era primavera e ho vissuto un periodo di rinascita, sono tornato nell’isola per trascorrere il Natale in famiglia. Poi, dopo un periodo in India per praticare yoga, sono tornato a casa».